时间: 2024-11-16 14:18:14 | 作者: 产品展示

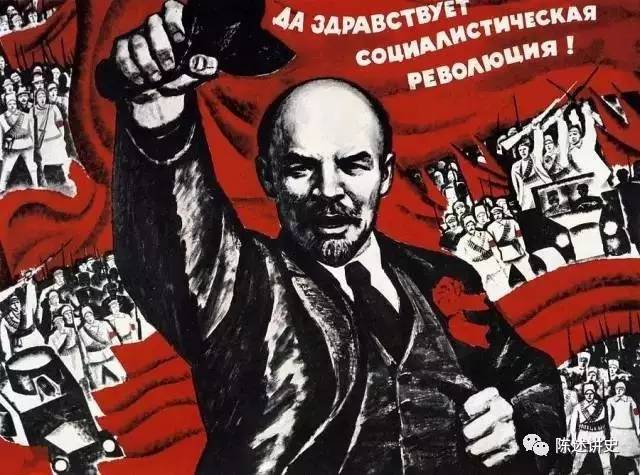

关于十月革命的争议至今仍然十分激烈。笔者先对革命与政变的释义做了初步分析,认为十月革命属于“形式之政变,意义之革命”,并从布尔什维克、临时政府和国际局势三个方面阐述了十月革命之革命性,最后从内外两个方面简要地分析了何以至今政变说与革命说仍然不能达成一个统一。

关于十月革命,从他开始以来,就受到了人们始终不一的评价。上世纪九十年代,东欧剧变,苏联解体,国际社会主义运动受到了前所未有的挫折。伴随着苏联的瓦解,无论在俄罗斯,还是世界其他几个国家,都再度掀起了一股十月革命政变说的狂潮。

面临着这样的浪潮,一部分学者也在审慎地思考十月革命到底该如何定义。俄罗斯前总理兼学者普里马科夫就曾撰文《十月革命的历史是不能改写的》,指出十月革命无可否定的历史地位。我国学者张象、刘添才、孙成木等人也曾撰文肯定十月革命之伟大意义。

笔者吸收前辈学者的经验,并有了一番自己的思考。作者觉得,革命还是政变,不妨先探究一下,这二者到底有何不同。

我国学者运用马克思主义为指导,着眼于阶级性定义革命,革命是被压迫阶级进行破旧立新的一个历史过程,被压迫阶级也即被统治阶级,相对于统治阶级来说,在社会主义社会以前,他们是多数人,这一点与西方学者“a large number of people”十分相似;而政变,在马克思主义指导下,不妨将其解释为统治阶级内部关于权力和财富的政治斗争,是统治阶级内部矛盾的表现,西方学者在编定词典时,对革命和政变的区分在于是不是“a large number of people”意志的体现,也就是说,无论是马克思主义者,还是非马克思主义者,他们都认为这二者之间的不同之处在于是否是大多数人的意志。

那么,十月革命到底该如何定义呢?作者觉得,不妨称他做“形式之政变,意义之革命”。

关于十月革命的具体历史过程,自不必多说,大多数人都可娓娓道来。俄历1917年10月25日,布尔什维克们领导的起义群众伴随着阿芙乐尔号发出的信号弹冲进冬宫,士官生和妇女营在展开了微弱的抵抗后即告失败,克伦斯基早早避入美国大使馆,其余的临时政府的决策者们被宣布结束政治使命,由此,苏俄诞生了。

这场革命之顺利,出乎了当时几乎所有人的意料。与此同时的,一些人针对这次革命指出,这并不是革命,而是由以列宁为领导的布尔什维克们的一场充满阴谋的政变。2007年,十月革命爆发90周年,俄罗斯学者再度就该问题展开了激烈的论争,拉奇科夫斯基认为十月革命是“产生一切灾难与痛苦的根源,布尔什维克专政扼杀了”,霍加列夫称之为“布尔什维克政变”,沃罗宁与索科洛娃称之为“十月政变”[⑤]。然而,直到今天,我们大家可以很轻易地发现,西方学者对待十月革命,有着这样两种强烈的情感,即“强烈的政治性倾向”和“明显的模式化特点”[⑥],这两种情感始终左右着大部分西方学者,使他们难以下一个全面的评价。

对于这种论争的局面,笔者以为,不妨换个思路,既思考政变说之合理性,又思考革命说之无疑性。因此,笔者得出所谓“形式之政变,意义之革命”的愚见。

就十月革命的具体发生过程来说,他真的和政变十分相似,据有的学者统计,这场起义仅仅死亡6人,受伤50人就告成功[⑦],如果拿布尔什维克们夺取政权的斗争与仅仅几年之前在中国发生的辛亥革命相比的话,他们要容易得多,他们貌似更像一场政变,然而,这样看是形式上的,他的意义,实在是一场革命。关于十月革命的伟大意义自不必去解释,学者们论述已相当充足。兹就当时形势略谈十月革命发生之必然性,发生之革命性。

其一,面对二月革命后的局势,俄国民众逐渐丧失了对临时政府的信任,逐步对布尔什维克们产生了一定好感,而布尔什维克们正是利用了这一千载难逢的时机,列宁力排众议,发动起义,革命由此便成功了。

对于二月革命后的临时政府,民众自然一开始是支持的,然而临时政府很快就用自己手中从“Little Father”处夺来的权力毁掉了民众的信任。

对于民众来说,改善生活处境和退出战争是第一要务。无论什么政党当政,无论政府是什么性质,民主权利并不是他们最关心的,他们最关心的是自己的衣食保暖,正如中国先人所说“仓廪实而知礼节,衣食足而知荣辱”,只有当自己切身利益的东西得到满足后,政治理想之类的东西才会有人去思考。不幸的是,临时政府并没有满足民众的需求,人民的生活更加雪上加霜。

(二月革命后工资上涨,呈逐步上升状态,但与此同时,卢布大幅贬值,购买力严重下降,民众生活状况亦不容乐观)

由此可见,二月革命后,人民群众的生活状态并没有正真获得明显改善,而且呈现出一种更加糟糕的局势。

在国家大势上,临时政府也没有能够顺应人民的意愿退出战争,其所发动的攻势更是遭到了灾难性的失败,加之立宪会议一再推迟,变得遥遥无期,政府本身的多次重组也使政坛混乱不堪。由此,“人民在二月革命中的要求:和平、土地、面包、自由,一个也未达到”[⑨]。自然也就丧失了对临时政府的信任。正像这场伟大的革命的亲历者约翰·里德说的那样,“他们(布尔什维克)实现了最基层百姓那普遍而又单纯的愿望,号召他们起来摧毁旧制度,然后同他们一道,在旧制度的废墟上构建起新制度的框架”[⑩],正是布尔什维克的这种理想和号召得到了人民的支持,他们才取得了成功。

其二,临时政府决策失误。二月革命后,临时政府与工兵代表苏维埃双峰并立的局面,可谓先天不足,后天畸形。两个政权是不可能和平共处治理一个国家的,况且他们的目标并不一致,政见屡有分歧。临时政府虽然表面上获得的权力要比工兵代表苏维埃大得多,但是他们最终丧失了军队、人民等等的支持,而这对于一个政权的存亡是很重要的。也正如沃尔特·莫斯说的那样,“布尔什维克的成功得益于偶然出现的形势,其成功的策略和政治纲领也得益于临时政府及其他参与临时政府的党派的失败”[11]。

而临时政府的首要失误就是接着来进行战争,没有给人民明显地改善生活,而且,临时政府发动的攻势遭到了毁灭性的失败。自从1914年战争爆发以来,俄国的国力、民力早已不堪重负,接近崩溃的边缘,临时政府失败的攻势更加使民众感到绝望,其生活也更加雪上加霜,临时政府由此也就丧失了民众的期望与信任。而正在这样一个时间段,布尔什维克们“退出帝国主义战争”、“打倒十个资本家部长”、“和平土地与面包”的口号应运而生,适应了俄国人民的需求,无论他们能否实现这些口号,但是他们许诺给人民这么多东西,而这些却是临时政府想做却没做到的,人民自然倒向了布尔什维克们。

布尔什维克自身也顺应了局势。其一,他的所有负责人几乎都搁置了争议坐到一起埋头于实际在做的工作;其二,他们把工作重心转移到了争取工兵群众们转到布尔什维克方面来;其三,他们有效地利用了人民群众对政府的骚乱与不满,将其转移到和平土地与面包问题上;其四,在关键时刻,布尔什维克们及时准确地调整了自己的政策。[12]在得到人民一定的支持和临时政府屡屡决策失误的条件下,他们发动了起义,得到了成功。

其三,十月革命爆发的当时,各国均没有采取有力的措施来协助临时政府革命,而是直到布尔什维克们立足已稳,才进行武装干涉,但此时为时已晚。正如列宁在俄共(布)第七次(紧急)代表大会上说得,“在十月的时候,我们恰好碰上了这样一个时机,我国革命恰好碰上了一个幸运的时机,当绝大多数帝国主义国家都遭受了空前的灾难,千百万人的生命遭到毁灭;战争所引起的空前灾难使各国人民吃尽了苦头”,“两大强盗集团,无论哪一个都不能马上向对方猛扑过去,也不能立即联合起来对付我们,我们的革命只是由于能利用并且利用了国际政治和经济方面的这个时机,才在欧俄实现光辉的胜利进军……”[13]由于帝国主义战争,各国的资产阶级都在忙于争夺各国利益,无暇立即干涉,而且“各帝国主义国家的利益很不一致,这就使无产阶级得以利用帝国主义国家之间的尖锐矛盾,来巩固和发展自己的力量,并战胜他们”[14]。

所以说,当时的国际局势客观上支援了布尔什维克们的革命。因此,在上述三大原因的作用下,十月革命虽然看似偶然却获得了必然的成功。

无论各种各样的因素如何作用,我们都能发现,当时的俄国民众普遍对布尔什维克们有着一定的好感,而对临时政府嗤之以鼻,也就是说,布尔什维克们得到了“a large number of people”的支持,得到了被统治阶级的支持,纵然,这场革命并不是一场史诗性的波澜壮阔进程,他顺利的微小的像一场政变,然而,谁也不能够否认它的革命性,谁也不能否认十月革命伟大的意义。

就是这样一场伟大的革命,却是誉满天下,谤满天下,那么又是什么造成了今天政变和革命的争端呢?

从十月革命开始的时候,布尔什维克们并没有正真获得所有人的支持,尤其是一些知识分子,俄国思想家别尔嘉耶夫在1918年撰写的《俄罗斯革命精神》中消极地引用普希金的诗句来表达自己的不满,“我们迷路了,这可怎么办?是魔鬼把我们引上了歧途,看样子,叫我们在四面打转”[15]。而且,布尔什维克们的主张在当时不可能得到所有人的接受,尤其是既得利益集团的接受。也由于社会主义的超前性,保守分子们也不能够与布尔什维克合作,他们不断地攻击布尔什维克们,而这种对社会主义的非难直到今天也没有结束。

十月革命后的苏俄内战更是给俄国人民蒙上了一层阴影,红白两军都有着令人生畏的罪恶行为。内战胜利后,苏俄包括之后的苏联对白军不分青红皂白全都冠以反革命的名号,进行了严厉的报复,白军在他们的宣传下都变作了“祖国和人民的敌人,完全丧失了爱国主义精神的人”[16],而令人唏嘘的是,苏联解体后,一部分人赞美所有白军将领,走向了另一个极端,“丝毫不谈白军的血腥暴行,而一味强调‘’”[17],如此天翻地覆的思想变化对今天人们评判十月革命,无疑是有着重大导向型的。

外国势力从十月革命到苏联解体,一刻也没有停止对苏联的诋毁,这自然使一些人认为十月革命只是一场政变。由于国家利益的冲突,西方国家与苏联始终没有能够真心地一起发展,他们运用除了军事以外的一切手段来攻击苏联,以自由民主人权来诋毁苏联,直到苏联解体。虽然苏联本身也存在着重大的问题,但部分西方人一谈苏联就冠以红色帝国,一谈苏联领导人就冠以暴君,这种宣传对西方国家民众对十月革命的认知,对苏联解体后,俄罗斯人民对十月革命的认知,无疑产生了巨大的负面影响。

最后,苏联的领导人们辜负了人民的信任,苏联走向了解体。苏联的领导人们并没用能够兑现他们一开始从苏俄时代就给人民的承诺。相反,契卡与其后继的克格勃,饥荒与大清洗,种种政治举措都给俄罗斯人民带来了难以忘怀的伤痛,苏联变成了一个警察国家,他的领导人们并只有少数的能力和毅力领导逐步走向困境的苏联冲出包围,反而使他越陷越深,最终灭亡。而随着他的解体,人们更加清楚地了解到苏联时代那一桩桩惨无人道的暴行,在俄罗斯国内,反社会主义的声浪也随之慢慢的升高。也由于苏联之前的高压政策,使俄罗斯民众在其解体后思想意识产生了巨大的反弹。这也客观上影响了人类对于十月革命的情感。

而自苏联时代开始的一片“到处流行着悲观和厌世情绪、对马克思主义承诺的幻想破灭、出现的诸如酗酒和犯罪等社会问题、民众生活水平普遍下降、文化价值和品味的提升与社会主义规范相冲突,再加上萧条的经济”[18],使苏联包括在这之后10年左右的俄罗斯只是一个泥足巨人,加上苏联解体后,俄罗斯并没有走上快速的发展,苏联时代的问题暴露得更严重,社会不满情绪更严重,不能不说,社会民众的情绪也左右了十月革命的定义。

看来,关于十月革命的争议并不可能马上告终,也许还会在持续很久。但是,应该看到,正是俄罗斯国内今天还存在着的这种争议,各家各派的到处争鸣,恰巧说明了俄罗斯民主政治的进步。

在社会主义运动遭受惨重挫折的九十年代,诸多的社会主义国家成为了历史,社会主义者们面对了更多的非难与指责,也许,我们今天需要的,依旧是时间,正像陈独秀在《二十世纪初俄罗斯的革命》一文中指出的,“十八世纪法兰西的政治革命,二十世纪初俄罗斯的社会革命,当时的人都对他们极口痛骂,但是后来的历史学家都要把他们当做人类社会变动和进化的大关键”[19],也许,只有当过了充足的时间后,我们才可以真正地为十月革命下一个准确的评判。

[①]中国社会科学院语言研究所词典编辑室:《现代汉语词典》,北京:商务印书馆,2012年第6版,p.438

[②]中国社会科学院语言研究所词典编辑室:《现代汉语词典》,北京:商务印书馆,2012年第6版,p.1664

[③]A S Hornby(原著):《牛津高阶英汉双解词典》(缩印本),北京:商务印书馆,2009年第7版,p.1711

[④]A S Hornby(原著):《牛津高阶英汉双解词典》(缩印本),北京:商务印书馆,2009年第7版,p.456

[⑤]张建华:《激荡百年的俄罗斯》,北京:人民出版社,2010年第1版,p.61-p.62

[⑥]张建华:《激荡百年的俄罗斯》,北京:人民出版社,2010年第1版,p.62

[⑦]姚海:《俄国革命》,北京:人民出版社,2013年第1版,p.506

[⑧]【美】约翰·里德:《震撼世界的十天》,长春:时代文艺出版社,2015年第1版,p.324-p.325

[⑨]孙成木:“对十月革命评价的一点认识”,《世界历史》,2008年第2期

[⑩]【美】约翰·里德:《震撼世界的十天》,长春:时代文艺出版社,2015年第1版,p.299

[11]【美】沃尔特·莫斯著,张冰译:《俄国史》(1855~1996),海南:海南出版社,2008年第1版,p.170

[12]闻一:《俄罗斯通史》,上海:上海社会科学出版社,2013年第1版,p.32-p.33

[13]闻一:《俄罗斯通史》,上海:上海社会科学出版社,2013年第1版,p.32

[14]陈之骅等:《苏联兴亡史纲》,北京:中国社会科学出版社,2004年第1版,p.87

[15]【俄】普里马科夫:“十月革命的历史是不能改写的”,《俄罗斯研究》,2011年第3期

[16]【俄】普里马科夫:“十月革命的历史是不能改写的”,《俄罗斯研究》,2011年第3期

[17]【俄】普里马科夫:“十月革命的历史是不能改写的”,《俄罗斯研究》,2011年第3期

[18]【美】尼古拉·梁赞诺夫斯基:《俄罗斯史》,上海:上海人民出版社,2007年第1版,p.593

[19]陈之骅等:《苏联兴亡史纲》,北京:中国社会科学出版社,2004年第1版,p.87